一再被喚醒的靈魂―馬勒第二號交響曲 《 復活 》 2021-0313修

MAHLER SYMPHONY NO.2 "Resurrection"

當樂團安靜下來,無伴奏人聲唱出「復活」(Aufersteh´n)的瞬間,不受其感動的聽者都難。此曲創作期間較其他交響曲更長,始於1888年七月,約達七年之久,完成於1894年。創作其間曾於萊比錫、布達佩斯和漢堡任職,其間經歷父親、母親與大妹蕾波汀娜的離世,1889年夏天因痔瘡動了手術。樂曲透過死亡質疑生命存在的意義,追求永恆和救贖一直都是馬勒樂曲終結的最高境界,創造出最撫慰人心的時刻。其編制僅次於馬勒第八號「千人」交響曲,第五樂章長約34分鐘,除了第八號交響曲之外,屬於最長的樂章。可謂經典中的經典,無可取代的地位讓此曲一直很受歡迎,是馬勒交響曲之中必聽的曲目之一。

作曲家本人對此作品的貢獻和看法

馬勒在創作時亟需一個完全不受外界干擾的空間,靈思泉湧之際,已經不是自己在創作,而是被一股莫名力量驅策著,特別是第二號交響曲的第一樂章「送葬進行曲」。馬勒創作時,並不是整體架構,而是採單樂章來進行寫作,彼此並不事先做聯結,而是完成之後,思想上滋生聯通,逐漸成長為一種精神啟發,最終在不斷滋長的思維上,作品獲得完滿的精神內涵。

第二號交響曲就是在對人生的迷惑下,尋找個人存在的意義,馬勒於樂譜旁曾註解:「我們站在深愛人的棺木旁。他的生命、掙扎、熱情與渴望再次閃過我們的心中。就像站在高處看著死去的人提出問題。」

創作的價值以及內涵層次

馬勒曾對友人說:在強而有力的第一樂章之後,要創作對等份量規模的終樂章是相當困難之事。當時名指揮大師漢斯‧馮‧畢羅(Hans von Bülow,1830-1894),曾對第一樂章表達不喜歡的觀點,有些吊詭和諷刺的是,馬勒於1894年參加畢羅大師的葬禮時,儀式中唱起費德利希‧克洛普斯托克(Friedrich Klopstock 1724~1803德國)的讚歌《復活》(Aufersteh´n),第一句歌詞「復活,是的,你將復活」(Aufersteh´n, ja aufersteh´n wirst du) 就如觸電般醒悟,所有疑惑都得到解答。 終樂章的合唱以無伴奏清唱方式傳來,可說是馬勒創作中最美的段落之一。

記得貝多芬第九號交響曲「合唱」終樂章也有類似的精神,馬勒於樂曲中運用宗教音樂中的神奇號角,喚起鬼魂接受大審判的場景,鋪天蓋地的混亂,最終於聖潔的救贖中,開啟永恆大門獲得解脫,兩者於精神意義上有異曲同工之效,聯結過去開創未來,卻又展現各自的美學特色。

第一樂章 Allegro maestoso. 莊嚴的快板

第二樂章 Andante moderato. 適度的行板

第三樂章 In ruhig fließender Bewegung平靜的流動;詼諧曲

第四樂章 Sehr feierlich, aber schlicht很莊嚴但單純

第五樂章 Im tempo des Scherzo's Wild herausfahrend 用詼諧的速度野蠻地衝出來

樂曲說明

第一樂章開頭的大提琴低音線條如同死神的腳步聲,持續並佈滿整個樂章,彷彿死亡時時刻刻環繞於身邊。樂曲的基調設定與死亡有關,如同偏深色系的背板一般,低音旋律正符合此一特質―做為象徵死神的隱喻。宛如變形蟲般的柔軟,可現身(ff)可隱形(pp),能巨大亦可縮小於縫隙之中,無孔不入隨伺身旁,猶如揮之不去的陰霾,令人聯想到哥雅1798年的畫作,人在理性的壓抑下心生惡魔。這種無孔不入隨伺身旁的恐嚇力量,套句現代語言,可謂一股闇黑勢力。

圖. 西班牙畫家 Goya 1746-1828畫作The sleep of reason produces monsters,1798年

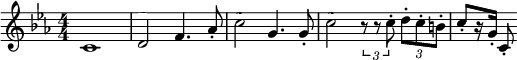

闇黑的死亡(音檔)基調上,增添各具特色的主題,馬勒喜歡將其鮮明化,如第一主題的死神與雙簧管吹奏的悲歌(0:54 譜1),第二主題(2:27 譜2)採用刺激感官誇張滑音的弦樂群,加上另一個如聖詠般兼救贖意味的第三主題(3:39 譜3),三主題間各有其強烈的慾望,又分述著差異構想。同時,強音的闇黑勢力流動,時而幕前時而幕後穿梭其中,或是隱約從遠處傳來的腳步聲,亦是不知不覺地消失,兩者的搭配,頗能朔造出恐怖的魅影效果。

闇黑的死亡基調

譜1+音檔. 雙簧管悲歌 0:54

譜2+音檔. 第二主題

譜3+音檔. 第三主題

發展部(5:32)加入諸多元素,彼此交錯、衝突對立,總括而言,它帶來兩種情緒,一是夢境與現實的時空轉換,另一是強烈激動的奮鬥交戰(10:35)。前者是情緒的營造,渴求美好的記憶,後者則為樂章的高潮,尖銳、大跳,以及代表死亡之意的鑼Tam Tam,彷彿掀起面臨死亡恐懼的陳述。後半段也是未來終樂章的伏筆―末日經(11:55 譜4)帶來死亡訊息,和最終的救贖(12:19 譜5)與永恆的天堂一直都是馬勒的終極境界(先預示),雖然直到第三樂章結束前才失序地爆發,但這之前已開始佈下蛛絲馬跡可尋了。首樂章的呈示部低音與各主題間的盤旋迴蕩、發展部的高潮表現,是本樂章於演出時的觀察重點之一。

音檔. 強烈激動的奮鬥交戰(10:35)

譜4+音檔. 末日經前四音

譜5+音檔. 救贖,來自第三主題

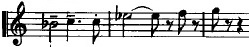

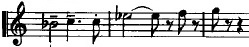

第二樂章,安排蘭德勒(Landler)舞曲風的主題,分別出現三次三種樣貌,表達是美好的回憶,這是作曲家的刻意安排。最初(譜6)乃原始旋律面貌,以滑音加強符合當代風格的語法,再次是小提琴與大提琴的對位(3:17+音檔),讓大小提琴的對話顯現出多層次的交織線條,豐富的聲線製造出旋律的另類風情。旋律之外,如雨滴點點般飄下的斷音(01:39),長笛短句穿插,讓圓滑與斷奏間架起衝突的美感。最後一次(7:52+音檔),以撥奏和豎琴來妝點其柔魅,於馬勒的手裡,將單純旋律的重複幻化為多彩的姿態,這也是馬勒音樂中不可忽略的美感要素之一。

https://www.youtube.com/watch?v=gjm6vZS_xXU 第二樂章

譜6. 蘭德勒舞曲主題

小提琴與大提琴的對位(3:17+音檔)

最後一次(7:52+音檔),以撥奏和豎琴來妝點

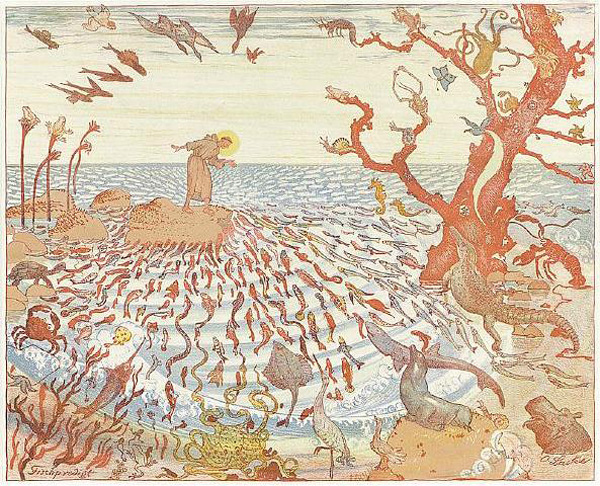

圖. 歌曲集「兒童的神奇號角―聖安東尼的傳教」 取自網路

詼諧風的第三樂章,ABABA,A採用歌曲集「兒童的神奇號角―聖安東尼的傳教」做為主要旋律,木管與弦樂不斷地交替樂句,絃樂水流般的十六分音符的律動也是整個樂章的基調。與之形成大大對比的B段(3:24+音檔),是帶著賦格風的號角歡呼以及縮小編製的室內樂風格。第二次的B(7:52+音檔),樂曲突然轉向一股失序的紛亂,由銅管擔任主角,響起一段激動情緒,如同馬勒曾說:「這是人在看到世間紛亂可怕景象時,失去了愛,也失去了對神的信仰...如狂亂的鬼魂般,使他對一切厭倦。」這也是用來預示第五樂章開頭的重要關鍵。

B段(3:24+音檔)

第二次的B(7:52+音檔)

第三樂章音樂範例

經過前面三樂章的激動聲響,忽地飄進一股清流,走進原始之初。女中音帶來溫暖的第四樂章―「原光Urlicht」莊嚴之中帶著單純的感覺,敘述單純信仰者的心聲,中間段落(2:36)鐘琴 和小提琴聲引來天堂的幻象,最後(3:19)仍堅信回到神之處,如此寧靜的時刻,為著即將來到的終樂章做準備。

第四樂章 原光

第五樂章範例

全曲最激動且最複雜的第五樂章,開頭的威嚇、驚嚇之聲有如大審判的場景,背後又隱約可聽見第一樂章的永恆旋律(00:36.譜7+音檔)。引人注目的應該是開頭的三次呼喚,對現場觀眾而言,不只聽覺的感受,還會加上視覺的搜尋,那個躲在幕後的遠方號角,總是引來好奇心,第一次呼喚(01:39+音檔)在荒野,遙遠荒郊外傳來的聲響並做回音處理,引用葛利果聖歌中的末日經前四音,雙簧管搭配撥奏,接著銜接長號吹奏的復活主題。第二次呼喚(04:14+音檔)以小提琴滑音帶出,包含法國號、英國管在內的樂器頻做轉換。此次重點,呼喚之後,用宣敘調語氣奏出合唱的首句O glaube(啊!相信)(5:42,見音檔),墨色般的末日經與和聲式復活主題接續在後。最後採用銅管齊鳴的方式展現第三次呼喚(08:04+音檔)。三次呼喚三種風貌是欣賞之餘,值得細細品味的片段。

譜7+音檔. 永恆旋律

第一次呼喚(01:39+音檔)

第二次呼喚(04:14+音檔)

音檔. 用宣敘調語氣奏出合唱的首句O glaube(啊!相信) (5:42)

第三次呼喚(08:04+音檔)

發展部(10:05)呼喚之後的復活進行曲(10:51)加上末日經樂段(12:27)變化是一大亮點,印象中阿巴多帶領琉森音樂節樂團演奏的一幕,各個精神抖擻,面露激動之情,樂曲在他們的熱情之下燃出閃耀的火焰,加上末日、救贖及永恆三個動機的交織衝擊,製造一段令人難忘的畫面,音樂最能感動人心的就是這種音符之外的提味效果。

樂曲將回到再現之前,長號又再度吹起O glaube(啊!相信)(14:00),引來爆開的導奏。從四面八方傳來神奇號角的聲響,彷彿清晨大地甦醒般的再現。在長短笛如夜鶯歌唱的牽引下(20:21),最後的合唱上場―以最聖潔的宗教聲響清唱,這是本曲最受期待的感動之處,人聲就從此飄起復活Aufersteh´n歌詞,由聖詠合唱唱出復活主題。經過兩次聖詠,女中音與女高音(26:41)分別再度唱出O glaube(啊!相信),之前都以樂器獨奏現身,第三次聖詠(28:07)仍以復活為主題―只要是生命,必然會消逝。第四次聖詠(28:52)是合唱與重唱,一直往上提升的音符,正隱喻為重生做準備,最後,永恆主題以賦格方式奏出(30:25),用炙熱的愛,飄向光明,最後聖詠如階梯般上行,於復活與永恆的主題下,救贖、痛苦消逝到最後的永恆之門大開,創造出最撫慰人心的美學聲響。

整樂章極具說故事的能力,音符充滿畫面,每聽一回,心靈總是再次被洗滌,滿滿的感動正是此曲經典不敗的關鍵。閱讀、聆聽、不斷思考的重複方式,自然而然深入瞭解樂曲本身,也能與作曲家的想法更為接近,當高度越來越靠近時,心靈滿足已非文字能敘述之。 文 羅文秀 / 2021-0313修

https://www.youtube.com/watch?v=mWbTPCLoq3k

以Sir Georg Solti指揮芝加哥交響樂團為依據,1996 Decca出版

https://www.youtube.com/watch?v=4MPuoOj5TIw

Lucerne Festival Orchestra, Claudio Abbado

推薦文

馬勒第一號交響曲 https://reurl.cc/k19Vvd

馬勒年輕旅人之歌 https://reurl.cc/j1Vqpm

開啟天堂之匙━馬勒第四號交響曲 https://reurl.cc/DyYvkj

面面俱到的馬勒第五號交響曲 https://reurl.cc/p18mVx

悲劇的預言━馬勒第六號交響曲 https://reurl.cc/Gxgdlv

氣勢磅薄的馬勒第八號交響曲 https://reurl.cc/d2OVA8

告別時刻-馬勒第九號交響曲 https://reurl.cc/zZObay

貝多芬的d小調第九號交響曲「合唱」https://reurl.cc/n1xn41

留言列表

留言列表